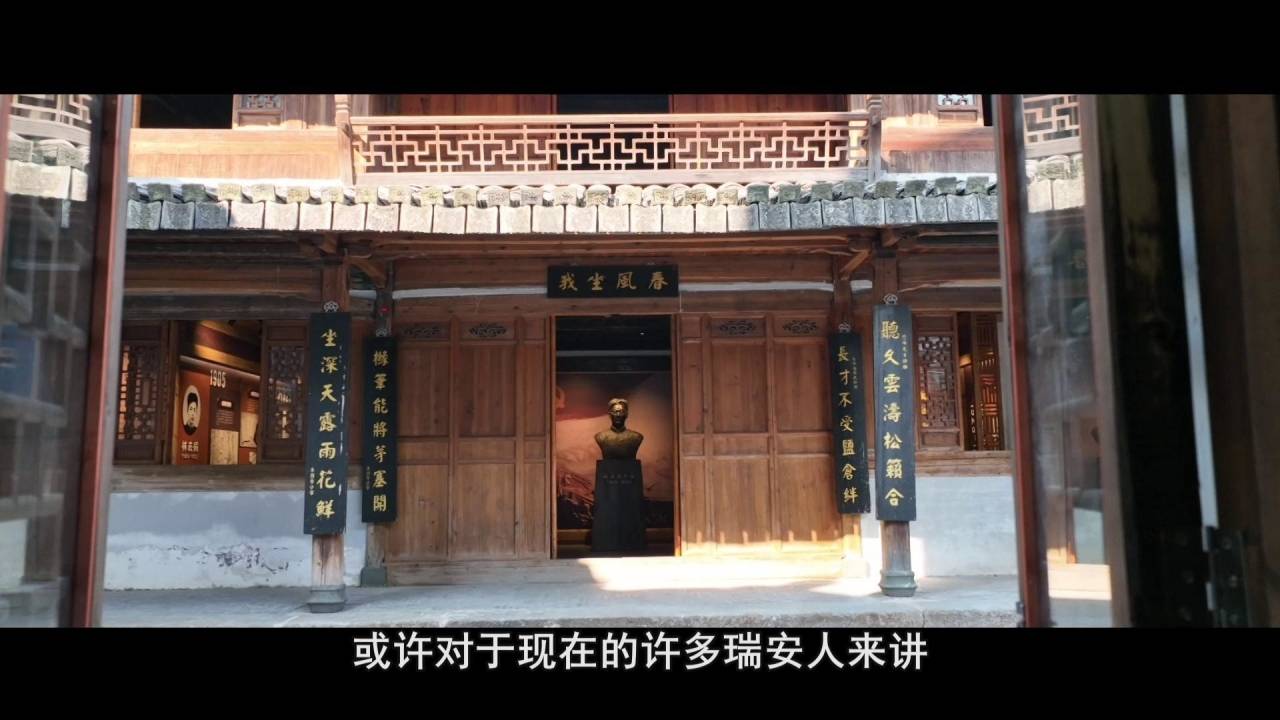

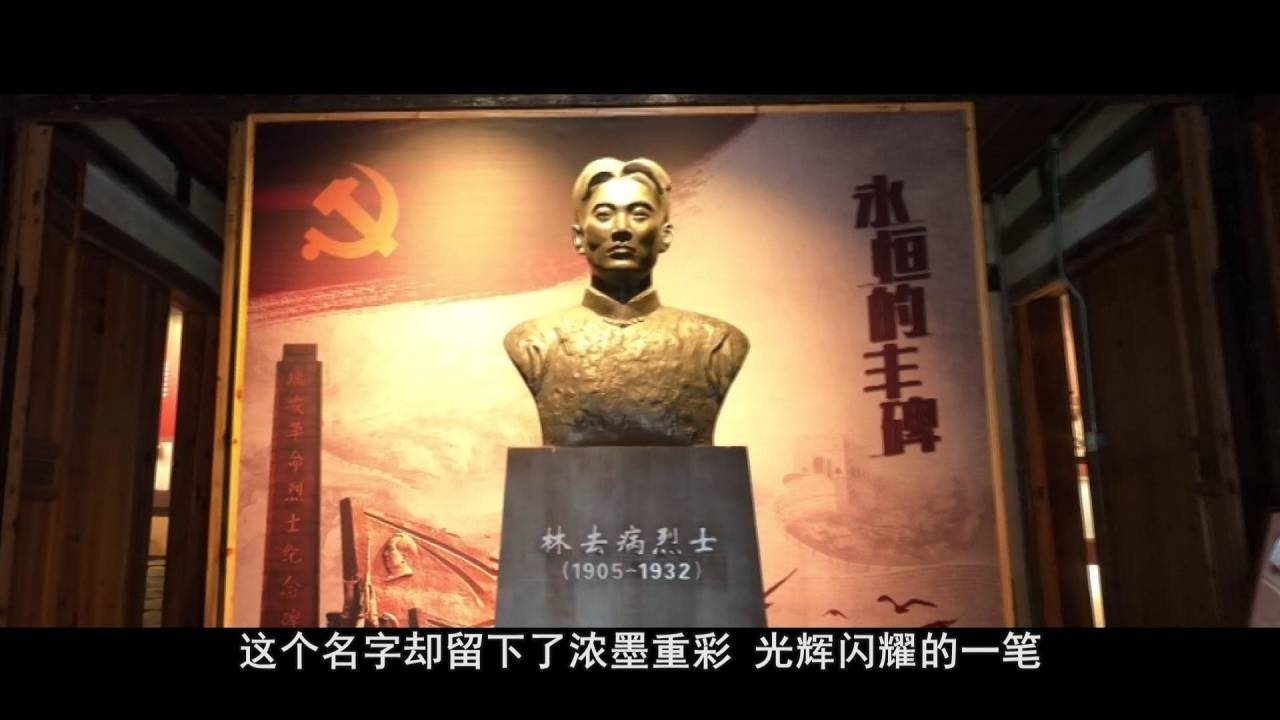

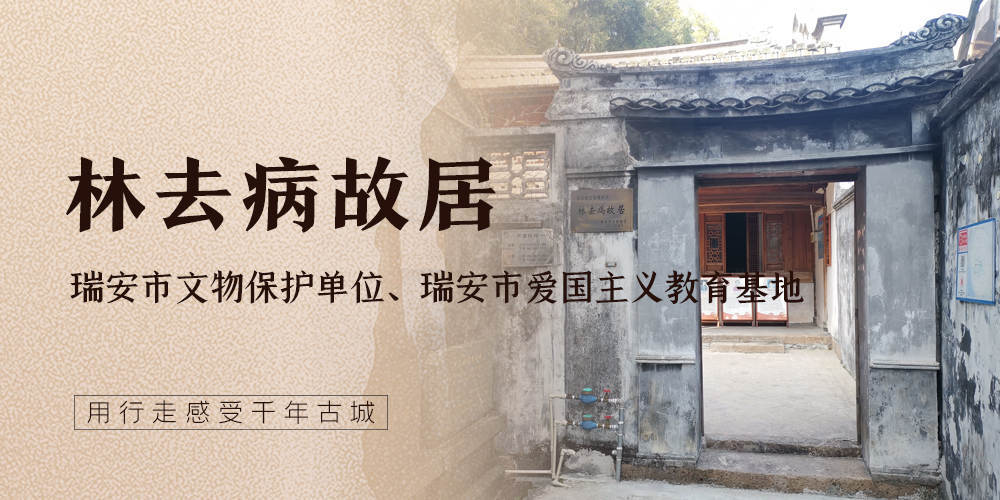

位于瑞安老城区西门街四弄三号的林去病故居深藏于幽深曲折的小巷中。这栋二层木结构小楼就这么静默的坐落于周围拥挤的民房之中,不显山不露水。或许对于现在的许多瑞安人来讲,林去病这个名字已经显得陌生,但在瑞安近百年的建党史上,这个名字却留下了浓墨重彩、光辉闪耀的一笔。

瑞安中学历届的学生名册,翻开当年林去病就读的班级名单,在27个学生当中,后来成为中共党员的有5人,这在当时的年代里是难能可贵的。他这个班级在瑞安中学里应该是很突出的,林宝康(林去病)。郑馨,省委特派员。陈德良,常用名是陈明达是第一个党小组的成员,还有一个薛慕严,这个人原来在温州入党以后,坚持国民党常委委员这个职务,他坚持掩护党的工作,就是把共产党员派到各地去当小学教员来掩护革命。还有一个赵钱是文成早期的党员,27个人里面有5个党员,而且是核心人物

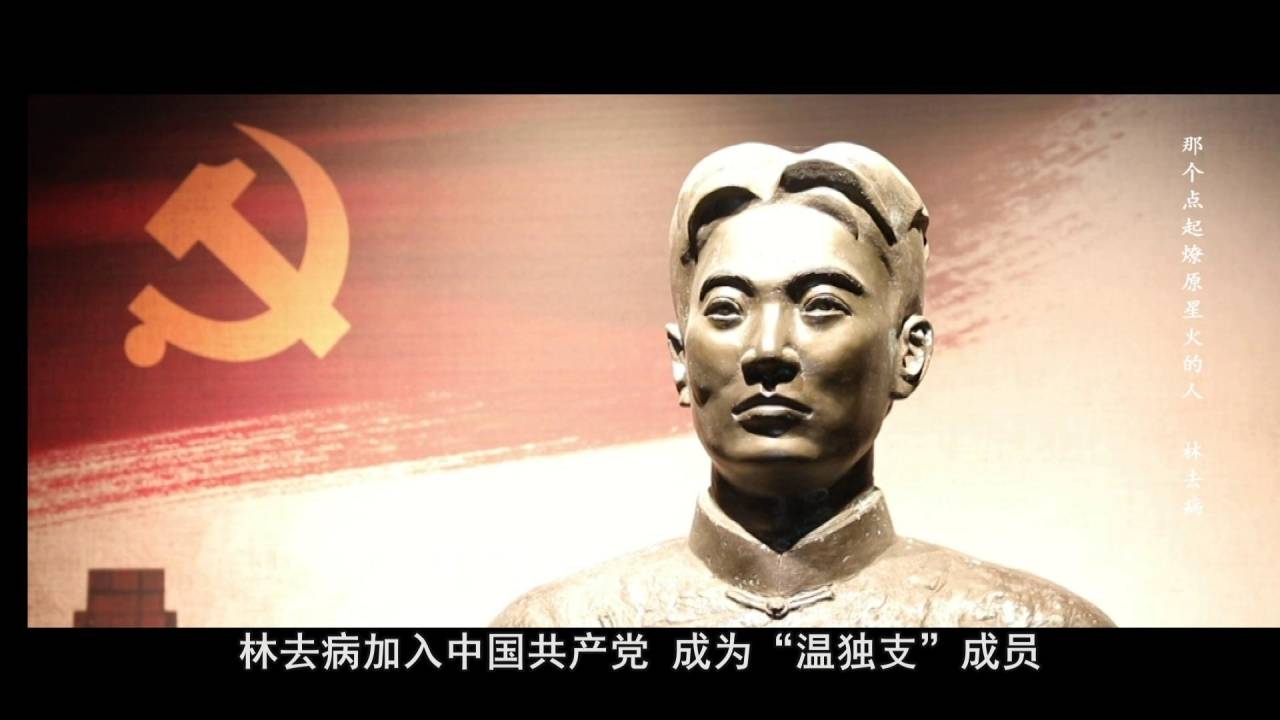

1925年,为了唤醒民众,洗雪“东亚病夫”的耻辱,林宝康为自己取了“去病”二字为笔名并将这名字延用了一生,他在《温州大公报》上撰写和刊登了不少宣传民主革命思想和爱国救国主张的文章。1925年5月,在郑恻尘的介绍下,林去病加入中国共产党,成为“温独支”成员。“在革命中求生存,从奋斗里得自由”,这便是林去病发出的誓死革命、奋斗到底的呐喊。

乐清市的翁垟街道,沿着老街越过八华桥,就能见到这座名为“长春楼”的灰色四间二层小楼,当年,林去病一行三人就是在这里点燃了乐清的第一簇革命火种。1926年冬日的一个夜晚,林去病与林立、钱国恩三人在长春楼召开了中共乐清支部成立会议,这是乐清最早建立的第一个支部。支部成立后,积极发展党员,开展工农运动,推进乐清国共合作,迎接北伐军入境,为大革命时期的乐清谱写了光辉的一页。

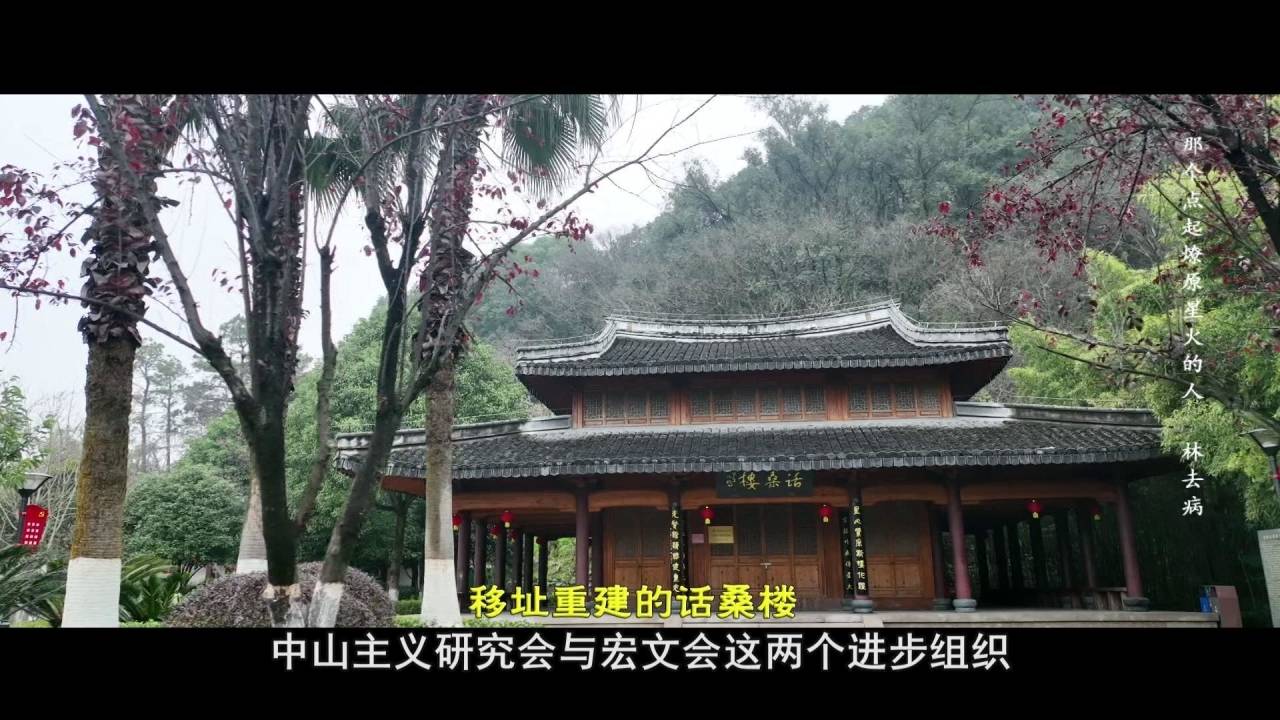

1925年的7月,林去病以其瑞中同学陈明达、黄得中等为骨干,组织十位志同道合的青年在瑞安城区成立了中山主义研究会,世称“十人团”,致力于寻求国民革命道路。同时期,瑞安的另一批进步青年蔡雄、戴国鹏等人又创办“宏文会”。1926年,中山主义研究会与宏文会这两个进步组织合并组成“瑞安民社”,在林去病起草的《瑞安民社宣言》中,明确提出要打倒列强、军阀、土豪劣绅、贪官污吏,要废除苛捐杂税,提倡婚姻自由等具体措施,深受广大民众的支持拥护,民社真正成为革命性质的社会团体,也成为了党建立的群众基础。当年11月底,在话桑楼成立了以戴义为组长的4人党小组,瑞安首个党组织就在此诞生。其时,民社的许多骨干纷纷加入党组织。随着基层党员队伍的扩大,1927年经“温独支”批准,成立中共瑞安特别支部,林去病任书记,机构就设在话桑楼,话桑楼成为瑞安的一个红色基地。

然而正当瑞安工农革命运动蓬勃兴起之际,想不到风云突变,蒋介石发动了“四·一二”反革命政变,大肆屠杀共产党人,三天后,温独支遭到破坏,一些主要成员在温州被捕。4月16日,国民党右派在瑞安发动“清党”,率省防军到瑞安抓捕林去病等共产党员。此后,“瑞特支”开始转入地下活动。除了在话桑楼办“中山图书馆”作为掩护和联络,林去病将工作重心下移至农村,去了北区陶山。林去病他们积极地从斗争中发展党的组织,短短数月就建立起了五个党支部,发展了50多名党员。而这个数据到了1929年更是有了巨大的突破。

1928年1月,中共浙江省委特派员郑馨来到瑞安,召开永嘉、瑞安、平阳三县党的负责人会议,传达党中央“八七”会议精神,提出对反动派要有武装斗争准备的主张,并决定成立三县县委,林去病被任命为中共瑞安临时县委书记。3月5日,中共浙江省委常委会也通过决议案,提倡走农民暴动之路。但不幸的是,1928年6月27日,由三县党委组织的农民联合大暴动却因为叛徒的出卖以及通讯联络的不畅遭遇到了失败,林去病与郑馨、张贤、戴国鹏等多人受到通缉。瑞安各区大批农会骨干遭逮捕,农会会址被捣毁,许多党员被杀害,在白色恐怖笼罩下,革命运动趋于低潮。

为了保全革命的火种,1929年4月,党中央决定暂时撤销浙江省委,党中央为了林去病的安全,就把他调到宁波当市委书记。抵达宁波后不久,由于当地党组织联络点遭到破坏,他在交通员家中被捕,因为他化名吕宝富,自称是上海某布厂工人,且由于刚到宁波,当地的敌人还不明其身份,因此将他判了3年6个月,关进了宁波第四监狱。可就在林去病快要刑满出狱时,却遭叛徒出卖,被转押至杭州陆军监狱。1932年5月12日上午9时,林去病英勇就义,时年27岁。

青史先烈写,红旗后人擎。林去病将年轻的一生都奉献给了他所热爱的党的革命事业,从他一生的奋斗中,我们仿佛可以听到这位瓯越大地播撒燎原星火的先行者,当年在《瑞安民社宣言》中喊出的誓言:“虽牺牲自己的躯壳,滴沥自己的肝脑,洒尽满腔的热血,亦在所不惜”。

推荐专题

不忘初心 牢记使命