金坑下位,位于永康市北部山区,东与东阳、北与义乌接壤,是永康、东阳、义乌三县(市)的分界处。它隶属唐先镇,由金坑、下位、里岭脚、周坑等四个自然村组成,总户数840多户,人口2000多人,村办公地址设在金坑。

(永康、东阳、义乌三地的“三界石”)

一

金坑人姓金,但原来姓刘,由刘改金,刘金同宗同源。据《金川金氏宗谱》记载,先祖刘辉,乃汉高祖刘邦后裔,因聪慧有潜德,被汉光武帝刘秀封为“义阳王”,号“乌伤郡王”。传至五代,后梁开平元年,廿六世孙刘圻为越州刺史。因当时钱武肃王讳镠,与“劉”同音,为避讳,遂“劉”字去卯、刂而留金,以示本姓不改。又过四代,大宋一统,因不必避讳,故将民籍子孙复姓为刘,而军籍子孙则仍为金姓。故刘金家谱上皆有“刘金无二姓”、“刘金不通婚”、“刘金是一家”、“活金死刘”等记载。

金坑的始祖是金忠,是一个很了不起的人物。金圻还有个堂兄弟名叫金埙,金埙的第十二代世孙金忠于600年前从义乌迁居永康十八都金川(金坑早期名称)。

(金坑村中小桥流水)

金忠为了寻找发祥之地,他从牛背龙一直爬山越岭到止岭头。只见眼前群山环抱,古木参天,有山有水,是理想的居住地。但他骨子里对姓氏有种莫名的崇拜,意欲选择一处“人”字形的山坑定居,因“金”字的上面是个“人”字,刚好也是“天”字下半个,以示“天人合一”。所以,他从止岭头顺溪流一直往下走,走到现在叫“大仙家”的地方,看到这里沟宽、高燥、土肥、暖阳,地貌不错,就详察了一番。“人”字头即现今村东头,中间有山头拱卫,现村西北、西南的两条坑就是“人”字的一撇一捺。金忠非常满意,就此定居了下来。“大仙家”成为金坑最早的祖居地。

金忠住下来时,临近已经有18处农家:黄沙业、朱角山、瑶堂、下田时、里岭脚、殿基、思姑安、官田等。这些村的人欺负生人,如黄沙业的人姓卢,金坑的人姓金,他们就说:“你们是金,我们是卢(炉),你们的金放在我们的卢(炉)里,马上给你熔化了。”金坑人回应:“真金不怕火,怕火不是金,走着瞧!”果真,金坑渐渐人丁兴旺,还析居到石湖口、东阳林村、义乌盘堂等地,自金忠始繁衍了27代,村内建有“金氏宗祠”“李九公祠”“金坑大会堂”等,金氏人数达数千人,而黄沙业早已经成为消失的村庄。

【金氏宗祠(2014年拍摄)】

“大仙家”就在西北坑坑口,这里还真是风水宝地。远的不说,单说上个世纪上半叶,永康两个名头赫赫的人物金丁亥(1891-1950)、金坑标(金正标,1910-1951)就出生在这“人”字撇上,两家相隔一二个明堂里,他们的故事至今被人津津乐道。当然,前者为正面人物,后者负面形象居多。

金丁亥,1927年5月加入中国共产党,1929年1月任中共永康县委委员。4月中旬,中共中央在上海召开会议,决定暂时取消中共浙江省委,成立6个中心县委,直属中央。8月20日,中共永康中心县委成立,金丁亥任书记,下辖永康、东阳、缙云、义乌、武义、宣平6个县委。10月,在中央巡视员卓兰芳的主持下,中共永康中心县委改选,应焕贤任书记,金丁亥改任常委。他任第一届中共永康中心县委书记虽然只有短短的二个月,但金丁亥的名字连同那非常的岁月载入了中共中央党史。

1930年7月,金丁亥参与红十三军第三团的组建工作,为红三团训练部负责人。9月5日红三团攻打壶镇失败,金丁亥潜回金坑老家,与义乌鱼曹头朱金则联络红三团和工农军的余部60余人,活动在金坑下位和义乌的鱼曹头、东田一带山区,试图建立永义边区革命根据地。金丁亥革命的阵营与金坑标反革命的阵营就这样对垒上了。

(金坑村保留着时代印记的大会堂)

据说,1929年冬天,金坑、下位、东阳林村一夜之间就有一批土豪劣绅被红军镇压,其中就有金坑标的哥金正炉,父金丁来致残。红军的这一次行动,给土豪劣绅以沉重的打击,也给金坑标称霸一方创造了机会,他有足够的理由挑头建立联合村自卫组织保卫团,筹资购买枪支弹药。金丁亥和朱金则在金坑下位一带的游击活动,让他的保卫团有了表现的机会,他多次勾结国民党永康县保安队前来清剿。无奈金坑下位山高林密,反而中了红军游击队的埋伏,保安队与保卫团被打得晕头转向,只好缩回。

金坑标于心不甘,他亲自带领保卫团把金丁亥的家洗劫一空,烧毁了房屋,还把金丁亥一个才4岁的儿子投入井中,活活淹死。金丁亥另一个13岁的儿子由一名僧人带走逃生,妻子带着2岁的小儿子逃奔他乡,求乞度日。金坑标还扬言,要把金丁亥满门抄斩,全家从金氏宗谱中革去名字。

此后,金丁亥被国民党当局以300块大洋赏格通缉。鉴于当时局势,红军游击队不得不化整为零,分散隐蔽。金丁亥赴江西寻找红军,未果,滞留浙闽边区数载,靠修电筒、补阳伞、补雨鞋为生。1946年春,他返回永康,找到了党组织,继续从事革命工作。1948年春,任路南地区党组织与中共浙东临委的政治交通员,主要从事永康地下党与浙东党组织之间的联系,在永康与四明山之间往来,传送信件、指示、报告,护送人员。每次执行任务,他头戴箬帽,肩上背着青色搭马袋,袋里放些碗筷和米、虎骨膏之类东西,拄着一根水杨梅树特制的长烟筒,活像一个贯走江湖的老汉,每次骗过国民党岗哨的盘查,出色地完成任务,因此队伍里的人上上下下都非常敬重他,亲切地唤他叫做“老丁伯”。永康解放后,任永康县救济院院长。1950年9月逝世。

(金坑标自毙于这座高大的老宅内)

金坑标的人生富有传奇色彩,是一个集阶级矛盾、民族矛盾、反动派内部矛盾于其一身的人物。他对共产党的仇恨,简单看似弑父杀兄之家仇,实质上是地主恶霸与劳苦大众、剥削与被剥削、统治与被统治之间的阶级矛盾,这个矛盾贯穿其一生。金坑标不识几个字,外号“白眼蕲蛇”。由于其残忍与顽固,1949年国民党溃败之时,封其为“青年反共救国军浙东戡卫总队”第三支队长。金坑标利用熟悉的地形,与剿匪部队周旋,继续与人民为敌。后看大势已去,“左膀右臂”尽失,众叛亲离,1951年4月23日夜开枪自毙于家中。“戡卫总队”是永康为患时间最长,也是金华地区最迟剿灭的一股土匪。那个时期的永康百姓闻其色变,都知道他是个“土匪头”“大土匪”。

金坑标有着强烈的保境安民思想,在与日本侵略者的斗争中,这种思想已经上升为保家卫国的民族精神。当国家遭遇外敌入侵、民族危亡、家园被毁之特定时期,金坑标血性过人,忠勇奋发。他组织自卫队,多次主动出击、抗击日寇,彰显了中华民族正义之魂。见之于民国档案记载的战斗有三次。1942年5月,在金坑村口击毙敌军官1名。1943年3月,他组织10余人的敢死队,夜袭义乌冠帽山日军炮台,击毙敌寇2名。1944年12月,他知势不敌,却倾队而往,在九里口设伏,与从八字墙出动的200余日寇激战,战斗中,陈增富班长牺牲。抗战胜利后,永康知名人士和社会贤达联名为金坑标请功,通过县政府逐级上报核准,1946年5月29日,中华民国内政部依据《褒扬抗战忠烈条例》,给予金坑标“予以部令褒扬”,并颁发了褒扬令。

另外,金坑标与国军21师、国民党县政府之间的矛盾,也充满着激烈的争斗,但这是国民党反动派之间因利害关系导致的内部矛盾。抗战末期,金坑标曾率众包围驻扎在苏姑安的国军21师某连部,解救了一名被虏去的唐先妇女。后其家居被国军21师士兵包围,他有幸及时得到消息,从后门逃遁于山林中。又后,他故意把国军21师的散兵当成“盗匪”抓捕,送往县政府,交由法办,见之于民国档案《永康县政府军法室盗匪卷》记载的就有王中华、钱国忠两名四川籍士兵(结果宣判为无罪释放)。抗战胜利后,国民党担心金坑标自卫队倒向共产党,就以优厚的条件正式收编之。后在裁员问题上他未听命,遭到国民党县政府以“盗匪”的罪名通缉,曾一度“潜逃无迹”。可以说,他们之间这种矛盾是由反动派的本质所决定的,这种尔虞我诈,甚至是你死我活的争斗也加速了国民党统治阶级的灭亡。

至今,金坑标的三层楼的老宅还在,宅旁去义乌佛堂的古道依旧,不过石阶上多了一些苔藓。古道旁边的涧水淙淙,似在不停歇地诉说老宅与古道上曾经发生的往事。

(金坑村“千年银杏”)

说了“人”字撇,也说说“人”字捺,金坑的人文与自然景观是相当丰富的。

就在村中路边,有一株主干高30多米,直径2米多的古银杏,被誉为“金坑奇观”。此“奇”有三:一是年代比金坑建村要早。据《金氏宗谱》记载,金坑建村历史600多年,而此树的树龄已经有800多年,号称“千年银杏”,最早的《金氏宗谱》就有它的画图。二是树形独特。从根部往上约2米处分生两棵,一大一小,滚圆笔直,当地人叫“雌雄同株”。可惜一株在40年前因失管已枯死,只留连体部位一截。三是果实不同一般。果呈圆形,有两条或三条棱,吃起来特别香;果实长出的树苗,也是其母生其子——雌雄同株。

这条坑的山上,还种有大片的甜柿。每到10月,甜柿压满枝头,色泽金黄鲜艳,自成一景,引人前来观赏采摘。

甜柿在树上成熟后个大肉肥,自然脱涩,从树上摘下来就可以吃。吃起来纤维少,籽少,脆甜可口,且营养丰富,保健价值很高。它含有大量胡萝卜素、维生素C、葡萄糖、果糖及钙、磷、铁等矿物质,有“晚秋佳品”之美称。由于甜柿耐贮运,商品性好,所以给金坑人带来了不错的经济效益。

金坑人引种甜柿已经有些年头,初时叫“日本甜柿”,如今山里山外都叫“金坑甜柿”了。据说,这甜柿原产地本来在我国,日军侵华时期从我国唯一生产甜柿的湖北省罗田县引去种子,日本专家先后培育出许多甜柿品种,我国又从日本引进改良的新品种进行种植。看来,“金坑甜柿”也有不平凡的经历。

【采摘金坑村甜柿(2014年拍摄)】

二

弯弯曲曲的溪水收集群山沟壑的细流,从周坑流向金坑,再从金坑东头流出。约里许,汇集里岭脚流下的坑水,拐头向东北方向而去。再里许,就到了下位。

下位,原来叫下会。1460年,石笋下的郭村胡氏一族下移与其他住民一起居住,遂名下会,后演为下位。金坑下位那些一处处的小农家,究竟何时形成村落则不详。但在古时,下位曾有胡、金、蒋、李等七姓人聚居,有金坑“千年银杏”为证,山石林木溪水桥路皆风物,是时光穿越千年,流淌故事不绝的地方。

(下位岭头土木结构的牌坊)

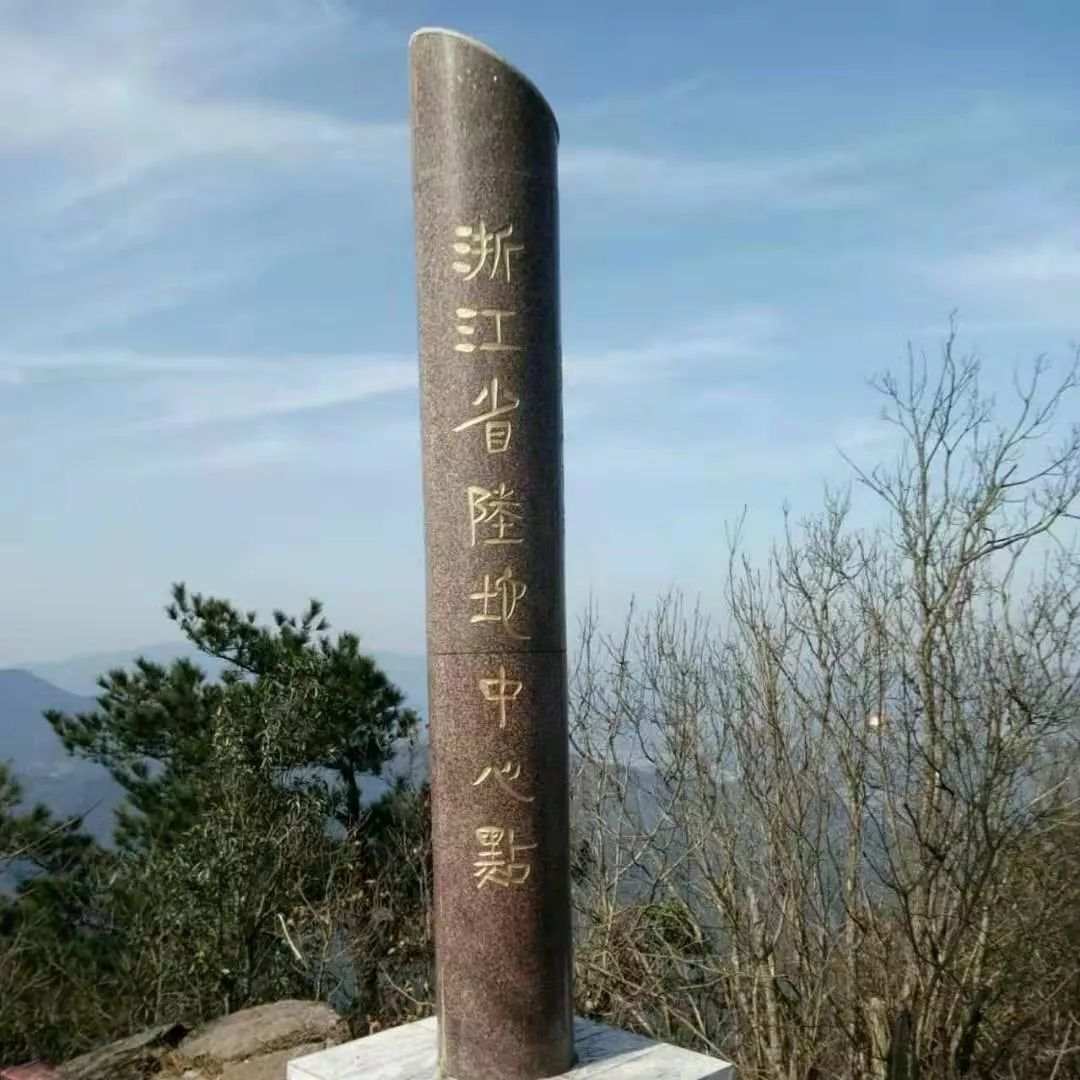

在下位村口,首先看到路左边竖着一块“浙江省陆地中心点”的指示牌。此去左边黄泥路约4公里,可见坐落在永康义乌交界处的,由一个四方基座和一根圆形石柱组成的石碑,上书“浙江省陆地中心点”繁体字。据说,这石碑是义乌赤岸镇为带动旅游业依据老地图而设的,权威部门并没有承认。因为浙江海岸线弯弯曲曲,精准确定中心点很难,且浙江是岛屿最多的一个省份,而这些岛屿究竟能不能算入陆地疆域范围,一直存在争议。不过,因沿途风景非常优美,前往观瞻的人不少,车子可以开到山脚附近。下位村胡杭杰说,此碑虽立义乌地界,但和他家的地只有几米远。

(“浙江省陆地中心点”石碑)

小溪在村口汇聚了右侧黄藤坑水,呈反“S”形穿过下位村。下位人相信风水的存在,尽管山坑屋基寸土寸金,但在两个拐弯形成的“大肚”处是不建造房子的,一处至今种植庄稼,另一处是一块很大的水泥晒场。这种留有余地和空间的做法,既是一种智慧,也有着朴素的哲学观点。晒场北面,有村集体二层楼房,在走廊上抬头往东南方向山上看,只见竹海翻卷,近处山顶,有石状如牛,当地人美称仙牛、石牛仙。这是他们引以为豪的景致,演绎出如下一个善行故事。

相传,有个财主家中养有一头黄牯牛,黄牯牛一直与放牛娃相依为伴。后来牛老了,耕不了田,狠心的财主就要把它给宰了。此时,老牛直掉眼泪,站在一旁的放牛娃不忍心,乞求财主放过老牛。财主见状,破口大骂,还要动手打放牛娃。正在此时,天公突然乌云密布,白昼如夜,一个炸雷从天上劈了下来,大雨倾盆而至。等到天渐亮,雨渐停,人们发现财主家的老黄牯变成了石牛山上的仙牛,那个好心的放牛娃变成了对面山上的石佛,狠心的财主则变成一大一小的两堆牛粪。石佛与仙牛遥遥相对,石佛慈眉善目,仙牛气宇轩昂,两堆牛粪就在仙牛屁股下。其逼真如画,观者无不拍手称奇。

而不少长者对小孩子讲的又有另外这样一个家教故事。先是童谣开头:“小侬(小男孩)牵牛真游头,牵到山脚大田头。不打千秋翻筋斗,不翻筋头打千秋。牛偷食来不晓得,还骂人家老瘟牛。”小侬游头贪玩本不该,牛吃了人家庄稼,还骂人“老瘟牛”,骂得骂不得?这是要触犯雷神的,雷公要拘(方言,雷电劈到的意思)的。小侬刚骂完,只听得天上一声巨响,一个雷公劈了下来,把牛劈成了石牛,把小侬劈成了石佛。牛本来想逃走,但一条天龙挡住了去路。这条天龙也变成了石龙,就在石牛前面,在山下就可看到。这头石牛当时想用牛角去拱,结果拱断了一只牛角,滚到山脚,让村里人抬回家打成了石臼。石臼至今还在,放在前屋。另一只牛角也差点掉了下来。到了山顶就会发现石牛只有一只牛角,而且是会晃动的,镶在牛头上欲掉不掉。故事虚实相间,寓教于乐,听完故事后一些好奇的小孩兴致勃勃地爬上山顶,一探究竟取了。

(逼真如画的仙牛、石龙与两堆牛粪)

在石牛山的右侧山腰有地名叫石笋下,还有一根五六丈高的石笋。石笋的底部有一个洞口形状如老鼠的石洞,洞边有一块猫形状的石头。传说那是很早以前,山中出现一根魔鬼化身的竹笋,夜间长得非常快。有传言,只要那根竹笋长到把天刺破的时候,非旱即涝,非晒即冻,百姓就将大难临头了。住民只得天天三牲供奉,祈求玉皇大帝保佑。此举果真惊动了天宫,玉皇大帝闻讯大怒:魔笋如此猖狂,竟敢冒犯天庭,荼毒生灵,那还了得!马上降旨天鼠,趁守护竹笋的寅猫熟睡之机,把竹笋啃个大窟窿。天鼠连夜下凡,降落石笋下。天鼠忙不停地啃呀咬呀,必须赶在天亮之前完工,才可以返回天宫。可是,待天鼠把竹笋啃出大窟窿时,天已大亮,错过了返回天宫的时辰,结果天鼠化成了石洞口老鼠的形状,留在了凡间。竹笋因有大窟窿,也不再往上长,竹笋、寅猫也变成了如今石头模样,百姓也平平安安了。

(纱帽头“华溪之源”石碑)

近处仙牛、石笋故事动人,稍远处纱帽头山麓则是永康境内最长河流华溪的发源地。站在源头之地,无不让人心生感念哺育之恩。

纱帽头,形似纱帽,故名。海拔732米,站在山顶,永康城区、芝英、清渭街等地尽收眼底。2009年市政府立碑勒石,有“华溪之源”石碑立此,以示警明志,保护生态。白云深处,涓涓之水汇成华溪,先注入里洋水库,接着注入大桥水库,再注入太平水库,流经唐先、龙山、古山、芝英,至城区与南溪汇合,最后注入永康江。华溪,碧水长流,从古到今润泽永康大地,是永康人民的母亲河。

(下位村“公婆对”红豆杉)

溪水流过黄藤坑桥、双蹇桥、同心桥、万丰桥、新桥,即出北村口。溪水被下位岭头一挡,形成了一个“S”形溪流,人称回龙水,溪上建有回龙桥。只见溪道由此向西,再拐东转北,往东阳最西端的村庄林村而去。小溪弯道又平又宽,由上古时代火山喷发时岩浆流沉积而成,又叫“平板溪”,无论大人小孩经常在此处戏耍。弯道拥抱着一片平整广宽的田野,这是下位村民主要的产粮地。

在村头溪边,长着许多枝叶茂盛,挺立参天的古树,有香枫、榉树,还有那珍稀树种华东楠、红豆杉。据说那两根红豆杉是“公婆对”,已经有420余年的树龄。这是下位的水口树,也是“定船杆”。

下位村庄的地势由西南向东北倾斜,反“S”形小溪把村落划成三大块,就像三只停靠在大山谷底的船。相传很早以前,有仙人路过此地,发现这是一块神奇的宝地,就对村民说:“待这三只船形的土地上造满房子,就像装满货物的船,会远航离去,村民会迁徙,村庄会随水流失。”村民听后,对仙人说:“这里山清水秀,鸟语花香,景象独特,怎舍得离开?”于是盛情招待仙人,讨教长驻妙计。仙人动容,就让村民在“船头”种上树,长大后就是船的“定船杆”。仙人还随手抓起一把黄土,撒向村北,忽然间冒出一座像趴地狮子形状的小山——下位岭头,挡住了三只小船。下位岭头因仙人所赐,站在上面喊上一声,或演戏时锣鼓敲起,声音如狮吼震荡,周围三县36个岭头都能听到回响。这些“定船杆”与下位岭头,使下位百姓安居乐业,繁衍兴旺。下位古时就有“七姓不出外村”的说法,意即胡、金、蒋、李等七姓氏人同居一村,和睦相处,互不歧视,无人外流。

(下位村头清澈碧绿的小湖泊)

“公婆对”红豆杉也叫“树娘”、“树神”。过去山区闭塞,医疗条件差,经常有小孩患麻疹等疾病夭折。百姓都要去认“树娘”,去红豆杉根脚点香烛、烧纸钱,祈求保佑小孩好领养。小孩果真无病无灾了,还要去还愿,祭拜感恩“树娘”。烧纸钱的人多了,居然把一根红豆杉烧着了,所以里面是焦黑和空心的,小孩子可以从底部树洞爬到树上。让人啧啧称奇的,“树娘”曾引来了一公一母两只猫头鹰,从猫头鹰的叫声,村里人可以判断出村里将有好事或是坏事发生,坏事如人死亡等。如今医疗条件好了,村民相信科学了,去祭拜的人自然少了。村里非常重视对红豆杉的保护,在乡贤的牵头下曾两次培土、护坎。“树娘”枝繁叶茂,重返了青春。

也许是受仙人点拨所致,下位岭头及附近还建造大祠堂、白鹤庙、观音殿、牌坊等以镇风水。村民在村头筑起了几米高的拦水坝,形成了一个清澈碧绿的小湖泊,景色宜人。湖泊上面曾有座石板古桥叫聚源桥,传说是年初一晚上“老鼠嫁囡”的地方。有一年老鼠接媳妇很讲排场,汇聚了上万只老鼠,因突然下雨,桥上拥挤不堪,结果压断了桥梁。现已造回可以避雨遮阳的厚实宽畅的水泥拱桥,大家叫新桥。老鼠们若再遇此情,相必是安然无恙了。明成化年间的“蒋氏宗祠”也建在村头,两个500多年门当朝着村庄,象征吉祥、祈福、辟邪。伫立村头,听千年故事,观深潭鱼跃,嗅草木花香,加上古祠庙宇,黛瓦炊烟,鸡鸣犬吠,自有一番山村韵味,心生返朴归真之感。

(聚源桥是“老鼠嫁囡”的地方)

下位到东阳林村约两里水泥路,中间有座桥梁,桥头边有块奇妙的圆锥形状的岩塔,光秃秃地矗立着,刚好是永康与东阳、义乌的分界地。塔石直径约有五六米,高三四米,呈黑褐色,石面如削,有棱有角,像是雕刻过的样子。周围地面已用水泥石子铺设,塔尖竖有一块三个面用黑色花岗岩粘贴的石碑,分别刻有“永康”“东阳”“义乌”大字,当地人称为“三界石”。传说古时三县的县太爷定县界在此互相谦让,正难以定位之时。天上忽然飞来一巨石,落在三人中间。县太爷抬头仰望,只见托塔天王李靖站在云端,说:“这是我手中黄金玲珑宝塔的塔顶落在地上,你们就以此定县界吧!祝三地百姓和美华康。”三县太爷都认为这是天意,谁也不敢违,这石头也就成了三县的界石。此后,三县物阜民丰,百姓世代和平友好。三界石的奇妙之处还在于它往南去永康城区、往东北去东阳城区、往西北去义乌城区,刚好都是70华里路程。

(石板古桥“达三桥”)

桥梁下方有一石板古桥,长约一丈,由三块狭小的条石铺成。上边桥石侧面,刻有“达三桥”三字,意在此桥可通达永康、东阳和义乌三地。题头可见“嘉庆”两字,证明这桥已有200年的历史。下边桥石正面,中间有四个奇怪的小方孔,引出这样一个“大话”。说是当年姜太公路过此地,他借来一小板凳,坐在桥上钓起鱼来。那天,天一直下着大雨,小溪与两边的田地洪水滔滔,田埂与庄稼都被洪水淹没了,唯有桥面不见流水。此后凡遇洪水,桥面也都如此,可见仙迹神奇。姜太公一坐就是一整天,坐得小板凳的四只脚也深深地陷进桥石中。四个小方孔可不浅,都说“大话”本不可信,那又会是谁在这性命悠关的狭长的桥石中央去凿孔呢?转过来一想,若不凿上这四个深孔,姜太公钓鱼的故事又怎么会如此生动有趣的呢?

(桥石中央四个奇怪的深孔)

三

金坑下位,历史上是非常闭塞落后地方,四面环山,进出需要翻山越岭,极其不易,主要通道太平岭更是陡峭险峻。据记载,清乾隆年间永康太平村有女嫁义乌田心村,往返并无他路,心惊胆颤必经此岭,其父叫吕盛典,爱女心切,遂慷慨解囊,砌石级踏步于岭上岭下,行人自此安全,故取名为“太平岭”。1983年,太平岭隧道打通,修建了4.5米宽砂石公路从太平岭直通山外,改变了祖祖辈辈肩挑背扛的生活。本世纪初,太平岭公路进行了加宽,加护栏,改造成了如今所见到的水泥公路。2017年,东阳林村也建有蜿蜒曲折的水泥公路通到画水镇。金坑下位周边的那些崎岖山路和石阶古道早已淹没在大山的丛林中。

(加护栏的水泥公路通到了金坑村)

自古以来,金坑下位人在艰难困苦的生产生活中勤劳勇敢、不屈不挠,为改变生存现状勤耕苦读、忠厚传家,创造积累了大量富有哲理,又蕴含真善美的家训、家规、故事、歌谣等。这些宝贵的文化遗产代代传流,已植入他们的血液里,成为精神家园里永不褪色的珍藏,也形成了金坑下位人特有的精神气质。传说故事已经叙述不少,其他不妨编录三五如下。

金氏家训:“祖、父创业艰难,子孙守成不易……夫欲立业者,必男勤耕,女勤织,量入为出,庶布栗有余……致富有本,必循天理而行。食取饱肚,不必肥甘;衣取蔽体,不必轻裘;居取容膝,不必高大华丽。器皿不事雕琢,宾至不必多味……此生财节用之大道也。”

金氏家规:“上通宪法,下合民情。家乘必贤,子孙掌之,以时增集,省谕遵守。抢劫大非正业,以伤其风化,而败其祖宗;拐骗大非近情之道,拐则有丧一家之名气,骗则有污一族之风光;乖舛伦常,为人内外之别,不可不严。故皆不能入谱。诬告生端陷人,每多须禀官究治,断不容情。奸盗诈伪,一为万恶,二为盗窃,三为欺诈,四为伪妄,此四件人生,皆非圣贤之道。亦非精微之理,莫之为而为者,莫之致而致者,岂非无耻乎,会同祠长训迪开导,如不遵亦要至书而已。”

生活歌谣:“金鹁鸪,银鹁鸪,飞来飞去飞义乌。义乌桥头栽根蒲(葫芦蒲),大蒲小蒲都打(摘)了,剩点蒲嘴(蒂)请丈夫。丈夫嫌我蒲汤苦,清水燉茶嫌我浑,白米煮饭嫌我乌,细纱织布嫌我粗,剃头落发做尼姑。尼姑做勿成,花花街狗扯布裙,布裙扯个缺,衣裳老师补勿转。”(此歌谣流传甚广,据说金坑下位为原创地)

地景歌谣:“趴地狮子水口沿,上水鲶鲐游上溪。山和尚立旁边,后有金交椅,前有石牛仙。”

地景歌谣:“三界有奇峰,锁在烟雾中。昔日看不见,今朝露峥嵘。仙牛带四岭,下位镇当中。”

生产谚语:“一年食了三年粮,二年只睏一年床。”

特产歌谣:“五指岩前生姜奇,金坑下位出畚箕。”

特产歌谣:“满山翠竹绿茫茫,万叶枝条宝中藏。一把扫帚扫三县,山方物产通四方。”

【下位村晒场上晒满了扫帚草(2014年拍摄)】

畚箕、扫帚,的确是这一带山里人世代相传的特产。金坑下位地少人多,在那物质匮乏,交通不便的年代,勤劳的山里人只能靠山吃山,利用山中盛产的毛竹,日缚扫帚,夜做畚箕,早出晚归,四面赶集。“一年食了三年粮”,说的就是他们太劳作,饭量大,吃饭次数也多;“二年只睏一年床”,说的就是去东阳黄田畈、义乌佛堂等地赶集卖畚箕和扫帚,因山高路远往往夜里一二点钟就得起床出门了,睡觉时间少之又少。金坑下位的扫帚在永康、东阳、义乌一带小有名气,所以有“一把扫帚扫三县”之说。

扫帚的主要材料是竹桠。从山上砍来毛竹,劈下竹桠,晒干,再捆扎成直径3.5公分的一小捆捆。捆扎好的竹桠需要进行烧烤除叶、防霉变等处理,以延长扫帚的使用寿命。烧烤除叶需要两人合作,先把大铁锅覆在适当高度的三块石头上,称之为“三块眼”,接着一人烧火烤竹桠,等到竹枝叶有些焦黄后马上传给另一人搓揉去叶。以前借用石块搓揉竹叶,后来发明了“新技术”,人坐在竹椅上,用一根长绳捆牢几小捆竹桠,绳子的一头缚在竹椅脚,一头拉在手上,用双脚压住竹枝并推出,又用手拉回,脚推手拉之间,叶子搓揉掉了,功效比以往提高了三四倍,两人一天能烧烤三百把扫帚的竹桠。烤好后的竹桠再进行整体捆绑。捆绑时要用一根90公分长的竹尖杆(即扫帚柄),小头削劈成有斜度的10公分长的尖(捆扎部分需20公分)。一把扫帚要6小捆竹桠,前4捆后2捆捆绑于竹尖,前4捆分别依次捆扎,后2捆一起捆扎。捆缚扫帚用的是“纸篾”。纸篾制作:用当年4月下旬、5月上旬的嫩竹劈篾而成,篾条宽1公分,长350公分,晒干,用生石灰腌制后,再晒干,又柔有韧的纸蔑就这样做成了。以前纸篾相当于现在的包装带,还专供造纸厂捆扎成品土纸。扫帚捆绑好后,还要用削尖的竹片固定敲紧,背后2捆竹桠处还要用竹桠削成的竹针扎入定型,叫“扫帚形状固定针”。最后,用小锯把长短不一的竹尖竿、竹片锯平,再拿柴刀在木墩上砍掉长短不齐的枝桠,这样一把扫帚才算完成。

看似一把简单的扫帚,却有“捆扎竹桠-烧烤除叶-纸篾制作-整体捆绑-固定定型”等繁杂的工序。不过,这还都是“家里活”,单单那扫帚“原材料”的获取就让人花费不少功夫和力气。金坑下位几乎家家户户靠制作毛竹的产品来增加收入、补贴家用,本村的毛竹不足以满足的需要,就前往东阳林村、义乌蒋坑等地去砍毛竹,背毛竹。村民通常早早吃完早饭,腰系钩刀,肩背担冲、担拄,手提小斧头,过山涉岭,走上10多里山路去砍伐毛竹。在山中吃完自带的干粮当午饭,再背着几百斤重的毛竹回村。

(金坑村去义乌佛堂的古道)

金坑下位的祖祖辈辈就是靠着这一步步的山路,一把把的扫帚,维持生计,养儿育女,并送儿女出大山到外求学,这种状况一直持续到当代交通条件改善。据统计,改革开放40多年来,金坑下位考入大中专院校的有80多人,博士生、硕士生的比例比较高,处级以上干部也不少。正所谓人杰地灵、宝剑锋之磨砺出。永康、东阳、义乌三地也靠这一把把的扫帚清洁了城市,美化了环境,这一把把普通的扫帚闪耀着金坑下位人吃苦耐劳、不畏艰辛的精神光芒。

时至今日,随着物质丰富,交通便利,谋生的方式多样化,金坑下位人渐渐地很少有人缚扫帚、做畚箕了。有时看到晒场上晒满扫帚草和一些竹桠等,也都是一些闲不住的上了年纪的人,缚一些扫帚卖给上门收购的贩子,或者编一些畚箕送给亲戚朋友。原来那些编制竹器的能工巧匠也在逐渐消失,金坑祠堂还专门开辟了一所以竹为主题的展览馆,馆内摆设的鱼篓、鱼罩、虾扒、盐筛、油篓、烤火笼、炕笼、凉笼、饭篮等等,都成为了那个年代的记忆。

(下位村通向东阳林村的水泥路)

厚重的山门已经打开,离城里不太远的金坑下位,就像一位有亲和力的粗犷的山里汉子正张开双臂迎接你的到来,又像一位美丽的山村少女,淳朴而羞涩地等待你慢慢掀开她的面纱。有那么一天,当你站在华溪之源高巅,身置省陆地中心点山顶,俯瞰三县大地的群山沟壑和一派葱茏,倾听时光流淌的故事,你的心情会豁然开朗,获得一份平和、安详的感悟,明白怎样用宁静的心灵去拥抱世界。

推荐专题