来源: 微信公众号“ 剡溪晚风”

风,从剡溪来;离家最近,与你最亲! —————

剡溪晚风 · 第22期

————— 卷首语 —————

李白、杜甫、白居易为什么都说嵊州好?——诗路千年,尽“剡”尽美!

自然的山水风光,自在的人文气息,自足的物产美食……

品味剡溪 系列随笔之五:

诗路千年 尽“剡”尽美

诗路花语/文 中原/配音

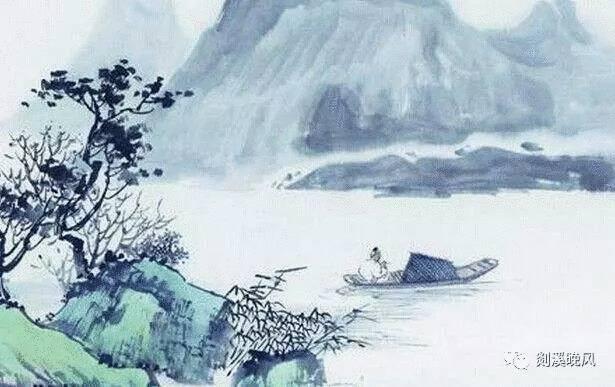

唐代诗人李白、杜甫、白居易,是中国诗歌史上三座无法逾越的高峰,是诗仙、诗圣、诗神级的“大V”,翻阅他们的诗篇,不难发现一个奇妙的现象:1000多年前,在既无“高铁”、也无“手机”、更无“百度”的情况下,以三大诗人为代表的唐代众多文人墨客,脚踏“谢公屐”,千里迢迢、不约而同地来到弹丸之地“剡中”——浙江嵊州,专为领略剡溪风光,还忍不住泼墨挥毫留下“此行不为鲈鱼脍,自爱名山入剡中”、“剡溪蕴秀异,欲罢不能忘”、“东南山水越为最,越地风光剡领先”等等这样一些得以入选教科书的经典诗句,走出了一条震烁古今、名扬中外的“浙东唐诗之路”!

这条南北贯穿的千年“唐诗之路”和东西横亘的百年“越剧长廊”,在嵊州境内形成了“一路一廊”的十字相交之势,构建起了嵊州完整绵长的人文脉络,闪动着耀眼的光芒。

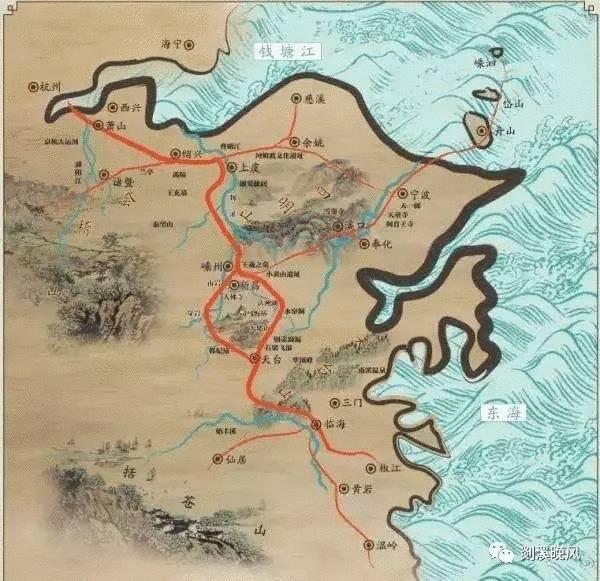

“浙东唐诗之路”,是一条晋唐以来诗人们穿越浙东时空的山水人文之路,从钱塘江出发,经绍兴,出鉴湖,进曹娥,入剡溪,过剡中,越天台,一直延伸到温州永嘉一带,其中,剡溪所在的嵊州正好是其“核心”地段。

作为浙东唐诗之路的“核心”地段, 嵊州,究竟蕴藏着什么样的“秀异”之物,能让那么多诗人名流情有独钟、流连忘返?

细细揣摩之下,或许应该归功于这里拥有的得天独厚的“三大件”:

自然的山水风光,自在的人文气息,自足的物产美食!

“浙东唐诗之路”的形成具有浓厚的地理因素,这里靠近海边,山水秀丽、气候宜人,风光自然天成,虽然少有湍急奔腾的大江大河,但却溪流密布、河网纵横,是远离尘嚣的寻幽避隐佳处。嵊州又正好地处其中心区域——南北距天台石梁飞瀑和钱塘江边各100多公里,沿途山清水秀,无怪乎书圣

王羲之、山水诗祖

谢灵运、雕圣

戴逵等群贤纷纷选定此地作为隐居之所,“仙翁”

葛玄、

葛洪也相继来到此地修道炼丹。

其时,浙东“南北两居,水通陆阻”(《山居赋》),由于山路阻隔,古时要穿越“浙东”,主要靠水路,而嵊州境内的剡溪正好起到了串连作用,把浙东运河西段、甬江、奉化江、始丰溪、永安溪、好溪、东阳江、浦阳江等水系连通在一起,任由诗人们南来北往。后来,为了游历山水的方便,心性豁达、不甘寂寞的谢灵运又专门让人开凿了一条自北向南的古驿道,成为后来历代诗人们寻觅谢公足迹、揽胜浙东山水的陆上通道。

与秀美的自然山水相映衬,浙东地区有着深厚的历史文化渊源,曾入选当年全国十大考古发现之一的甘霖“小黄山”遗址,就“发现”嵊州一带近万年前就有人居住活动,此后到了

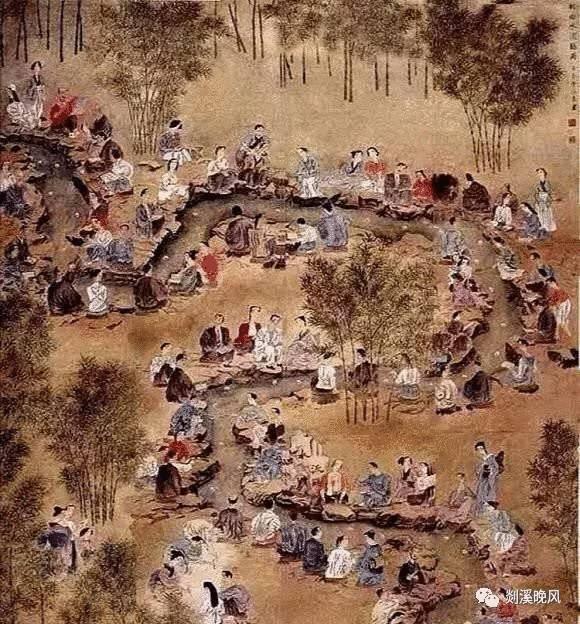

秦汉时期嵊州就已经建城,魏晋南北朝,由于战乱频仍,北方世族门阀衣冠南渡,纷纷避居江南。鉴于乱世之中枪矛不长眼,说不定哪天就死于非命,因此当时人们普遍有一种求仙问道、听天由命、及时行乐的自在洒脱心理,文人墨客寄情山水、放浪形骸、斗诗论道成为一种常态,于是,

曲水流觞的“

兰亭诗会”应运而生,嵊州青年

刘晨、阮肇上山采药艳遇仙女的故事一时广为流传,成为堪与“世外桃源”相媲美的经典传奇,放浪剡溪、山居始宁的诗祖谢灵运更是在此留下了

《过始宁墅》《山居赋》等众多山水诗赋名篇,从此开启了“浙东唐诗之路”山水诗的先声。

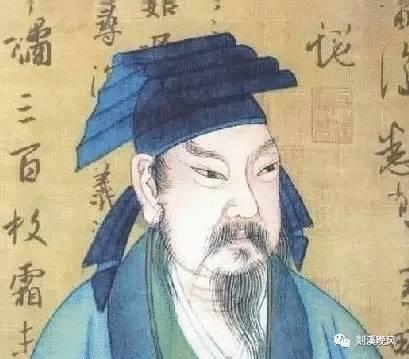

古代的文人墨客大多是性情中人,“追星”一族,自由奔放,不拘小节,尤其是诗人。就像自视甚高的谢灵运之于曹子建,当年目空一切的诗仙李白,唯独对同为性情中人的谢灵运膜拜有加,先是到剡溪来了一番“梦游”——“

湖月照我影,送我至剡溪”,“

脚着谢公屐,身登青云梯”;后来,他又把出川游历的首选目的地定在了“剡中”,“自爱名山”,一心寻访“谢公宿处”。当时,虽说交通不便、信息闭塞,但诗人往往心有灵犀,循着谢公的飘飘长髯和“葛仙翁”的仙风道骨,

杜甫、白居易、杜牧、孟浩然、崔颢等大家也都纷至沓来、“舟行入剡”,且行且感叹:青山行不尽,绿水去何长……据统计,《全唐诗》2200多位作者中,有近

400位诗人曾到过剡溪,收录在其中的

咏剡唐诗更是达到540多首,高居浙东唐诗之路沿线各县(市、区)之首。

嵊州虽弹丸之地,但自古以来物产丰饶、独特,且名声远播。在此仅举三例:

西晋张华《博物志》记载:“

剡溪古藤甚多,可造纸。”

剡藤纸以薄、轻、韧、细、白,莹润光泽、坚滑不凝笔、质地精良而著称,晋朝中叶起,剡藤纸就被官方明确为公文指定用纸。唐代,更是称公文为“

剡牍”,举荐人才的公函叫“

荐剡”,足见“剡藤纸”名声之盛。纸以载文,文以载道,这或许也应该是历代文人墨客纷纷慕名而来嵊州的原因之一吧。

嵊州茶叶种植据说起源于汉晋,有着2000多年的历史。南朝时《异苑》一书中即有剡人“

好饮茶茗”的记述。唐朝时期,嵊州已经是浙东著名产茶大县,茶圣陆羽就曾到访嵊州,并留下“

剡茶声,唐已著”的记载,一路上还对嵊州山水印象特别深刻:“月色寒潮入剡溪,青猿叫断绿林西。昔人已逐东流去,空见年年江草齐。”拥有“中国茶道之父”美誉的高僧皎然也盛赞“剡溪茗”:素瓷雪色缥沫香,何似诸仙琼蕊浆。自宋朝以来,“剡溪茶”历来都是朝廷贡品,清朝时,“泉岗辉白”就被列为全国十大名茶,如今的“越乡龙井”又被授予了“

中华文化名茶”的称号。

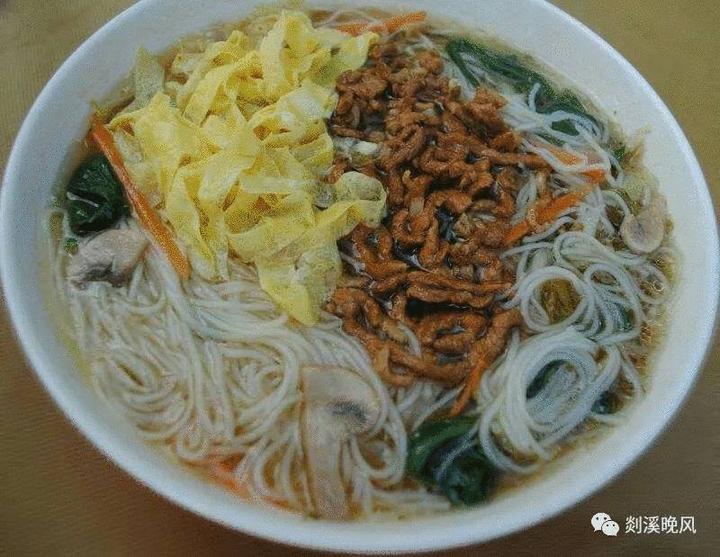

嵊州美食渊远流长,李白诗中所说的“此行不为鲈鱼脍,自爱名山入剡中”,想来,“鲈鱼脍”应该是当时的一道美食,“诗仙”强调了自己并非为美食而来,而是被“剡中”的名山秀水所吸引,其中颇有“此地无银三百两”的意味。

其实,“食色,性也”,何必遮遮掩掩。作为浙江省惟一的“

中国小吃文化名城”,嵊州最有名的美食应该是“嵊州小吃”,其汲取天地精华,承载千年传统文化,由代代相继的嵊州人在长期生产生活实践中创制而成,其中尤以“小笼包、炒年糕、榨面”等“

嵊州小吃三宝”最具代表性,嵊州小吃数量多达上百种,既有面食类、米粉类,也有豆制品类和其他类的。

我想,当年,风餐露宿的诗人们一路吟唱着诗歌结伴而来,泛舟剡溪,肯定是少不了要用“鸡子榨面”充充饥,用“炒年糕”和“小笼包”来消夜当点心的吧。

(刊头照:李红卫/摄 其他部分图片来自网络)