旧时塘栖

1 事如春梦若有痕

“唐栖官道所由,风帆梭织,其自杭而往者,至此少休;自嘉秀而来者,亦至此而泊宿,水陆辐辏,商贾鳞集,临河两岸,市肆萃焉。”

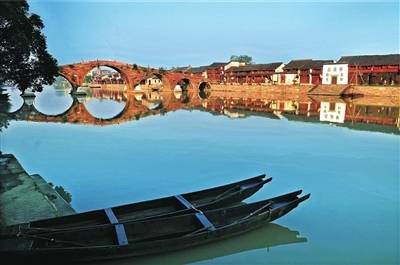

塘栖人记忆中的古镇,是一支繁忙的晨曲:运河水穿行于翠绿的杭嘉湖平原,至塘栖地界,如笛声由悠扬顿入明亮境界。水光潋滟,抬头刹那,只见酒旗迎风、市肆如织,千百船只穿越万家烟火……

是啊,微光拂晓,晨曦凝露,这是塘栖最好的时光。

那时候,所有房屋散发出暖暖的气息,构筑房屋的百年古木似乎仍在生长着,绿草攀过高宅大院的屋脊,在麟瓦的间隙随风蔓延;房屋与房屋之间,隐藏着“七十二条半”小巷与数不清的河流,阳光在粼粼的水面上变幻身影,吟唱着一首首灵动的歌;河流与河流之间,是江南最多情的“三十六爿半”小桥,渡熙熙攘攘人群,看来来往往船只;沿河的廊檐与美人靠亲切依人,把清亮的小河变成内家风景。

那时候,镇上的人们起早迎接新的一天,皎洁的晨曦被万户机杼织入雪白的新丝;恢宏的船队穿梭在如虹的七孔碧天长桥;声声笑语盈满依水靠岸的茶店;糯米白酒的香味满溢出酒楼酒坊;过往客商未到杭州,先已醉矣!

那时候,离镇不远的郊外错落盛开着大片色彩,是江南少见的泼墨写意:冬日十里香雪海,梅花卷漫天大雪斜飞怒绽;三月遍地桑林,嫩叶如烟笼罩清风白日;六月枇杷收获,万点金黄跃动于墨绿的叶海之中;霜降后甘蔗清甜,成片紫色酝酿着秋日成熟的气息……

河水渐渐沉郁,凝固成真正供人行走的道路。运河冷落,只剩下碧天长桥孤影自怜。

塘栖人追忆塘栖,心中绘满旧时院落旧时山水;他们追忆昔日如画,如一本置放老相片的影集。

但若走远一些站高一些,就会发现仍有郁郁之气从全新的土地之中蒸腾而出,掩抑不住,蔚蔚然充盈于天地之间。江南,本非仅仅是如诗如画、小桥流水,她有着自己醇厚的文化生命,她有着千年凝结而成的神情。

2 陌上花开又花谢

“五月临平山下路,藕花无数满汀洲。”宋代诗僧道潜吟诵的临平充满禅意,而塘栖的故事要从临平说起……

临平的映日荷花盛开于吴越国与后来的天水宋朝。

吴越国镇将曹圭、曹仲达父子经营杭嘉湖平原的水利,造圩围堰,使得这一带的农业逐渐兴盛。临平为运河原来的经行之处,故随势繁荣。

南宋时因地理之要,临平成为杭州门户。宋高宗屡次亲征视师泊于临平,宋金聘使往来,亦先入驻设于临平赤岸之“班荆馆”。

此时,三十里之外的塘栖,并无田田莲叶、显达过客,仅为一小小渔村,风波险恶:

“运河正出临平下塘,西入苏、秀,若失障御,恐他日数十里膏腴平陆,皆溃于江,下塘田庐,莫能自保,运河中绝,有害漕运。诏亟修筑之。”

运河,北起涿郡(北京),南至临平,连通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,成为由北至南的经济通道甚至军事命脉。而塘栖,在这风云手笔中孕育着生命。

这一带江南灵秀之水,原是脱胎于乱草险流、兵戈动荡之中。

元至正十九年(1359),为便于兵士往来、军事调度,新从泰州(今属江苏)起兵的张士诚发动二十万军民,开挖武林港至江涨桥运河河道,历十载方成,名新开运河。自此,运河舍道临平,取道塘栖。

在张士诚疏浚运河的十年中,元室衰微,诸雄纷起。新开运河艰难地向前延伸,一个新的朝代也在暗蕴生机。张士诚、朱元璋、刘福通、韩林儿……风起云涌的人物,一再改写历史。而塘栖,就在风雨飘摇中,见证着兴衰荣辱、悲欢离合。

她一定记得,南宋德佑二年(1276),文天祥与众官相会,登舟赴北。自此,她再没见到这位正气充塞天地的一代忠臣,只听说他被俘于临平驿。

她一定记得,诸王四散亡命,福王为避兵祸,在塘栖建造离宫。元军攻破临安,福王与六岁恭帝被俘北迁,芮妃及众妃殉难离宫。她看到福王的洗马池荒草骤生,红粉沟流淌的胭脂余腻触目如血。如今这一切均化为云烟,不可复识,真真是“花园遗址佃为墓,如今墓又踏成路”。

她一定记得,塘栖蔚然成镇后,有多少人推测塘栖之名的由来。是出自霜天下南宋塘栖古寺的钟声,是宋末壮士唐珏避难栖于此地,还是因元初居民负塘而居得名?时光荏苒,栖水不知默默流淌了多少个年头,连她也记不清何时被人唤作塘栖了。

但她是否想到,草长莺飞,日月更迭,以后又将经历多少岁月?

明正统七年(1442),巡抚周忱兴筑运河塘岸,自北新桥至崇德界,绵延一万三千二百七十二丈,修桥七十二,此地注定为日后漕运中转之要地。

明弘治二年(1489),邑人陈守清为修建长桥,弃家剪发,奔走四方募金,碧天长桥重又飞架南北,沟通杭州府、湖州府,两岸居民携手同袍,兴建市镇。

至隆庆年间,徽杭沪甬商贾纷纷来此,开典囤米,贸丝开车。富户聚居、众贤毕至,形成塘栖独特的建筑格局:沿河商肆,深院人家,比比墩阜,非桥莫通。

清代的塘栖,“骎骎乎成一大都会”,康熙二度南巡,驾临塘栖。塘栖名噪一时,雄居江南十镇之首。

这不禁让人联想到扬州,杨柳春风、流水人家,荣辱兴衰,相倚并行……

清咸丰十年(1860),清兵与太平军战于塘栖。

1937年11月6日,日机滥炸镇土。是年12月24日,塘栖沦陷。

……

在兴衰交替中,河水因沧桑盛衰愈显碧沉,那不是浅浅的、一抹即逝的粉绿,而是沉着积淀的色彩,灿烂时不张扬,萧瑟时不消沉。这种色泽是历史倾注的,也是一代代人的气质陶染的。

3 河开桥成市聚矣

碧天长桥是一座七孔古桥,建于明弘治二年(1489)。桥,是中国画不可或缺的景致。明代书画家吕需登桥,留下了“碧天秋水渺,红树夕阳多”之句;现在,人们在夕阳时分登桥远眺,家离桥并不远,无须匆忙归去,可以直看到“清月融古镇,凌霄落长桥”之时。天长日久,桥头石缝的老树枝叶苍劲,暮色沉沉之时远望,浑然一幅浓淡灵性的写意画卷。

但桥更为重要的作用在于沟通,不仅沟通土地,更沟通心灵。

水之南是仁和县,水之北属德清县,杭嘉湖平原的两大地区——杭州与湖州在此交界。水阔二十丈,深九尺。前人留下的地方志中,每每以大篇幅录修桥造祠之人,而修桥被视为大功德之举。

碧天桥初修何时,已漫漫无考。“通济之有桥古矣,岁久倾废,莫究遗迹。”照民间的说法,桥由唐代宝历年间大匠尉迟恭督修。而这个石匠尉迟恭,竟也被人们自然地联想成唐代开国功臣鄂国公尉迟恭了,碧天桥也因此平添神采。可惜古桥到后来真的成了传说,经受了时间的侵蚀,桥颓然而废,两岸士民只能靠渡船往返,直到明朝,才改变这样的状况。

“明朝弘治间,有僧守清,本四明陈氏子。偶有所激,遂发是愿,直走长安,曳数丈银铛,高呼燕市,惊动深宫。首蒙皇太后赐赉,因而诸王宫主以下暨大小臣工,罔不施给。其金皆邮至杭州,僧归而桥成之。”

读此文字,令人激扬。守清之举带着吴越一脉而承的侠气:陈守清不是塘栖人,偶有所激便发愿造桥,发愿便剪发为僧、直走长安,从皇太后到大小臣工,均施给金银;得赉便悉数邮寄,待到僧归,则桥终于建成。真是一气呵成,痛快淋漓。但其间又凝聚多少艰辛——守清千里奔赴京师,以铁索自缚自身,终日坐于棋盘街头,被一太监留意,入语宫中,才募得巨资。而其归后,历时九年,方建成长桥。

此后东西交通,市镇兴盛。江南本就是明清中国最发达的地方,而杭嘉湖平原又是江南之核心,陈守清所建之长桥,沟通的直接是杭州府与湖州府。

桥建起来了,需要有人护桥修桥,而陈守清之后,碧天长桥又凝聚了代代塘栖人的慷慨之气与闾里之情。

明嘉靖庚寅(1530),桥洞几裂,崩溃在即。“(吕塘)慨谓二子坤与需曰:‘是桥吾先人两助其役,度费金约四百金,吾籍成业,力可办也。’遂集土改构工料,经营悉独任。”

丁酉(1537),吕塘复舍金重修。

万历癸未(1583)、天启丁卯(1627),及清康熙乙巳(1665),屡圯屡葺。

辛卯(1711)北堍又圯,甲午(1714)十月复建竣工。

……

明代的卓天寅有一段精彩的解释:“第思自嘉靖迄今,百有余年。趋事维勤,鸠工如赴,吾里之人轻利急公,始终如一。”

是啊,正是靠着这代代轻利急公之人,才让江南有此繁华胜地。

而今碧天桥依旧,运河水依旧,江南人之精神尚存否?

推荐专题