从城区沿着宽敞的九龙大道一直开,开到底就看到了气势恢宏的浙江工量刃具交易中心,自去年年底该交易中心在香港证券交易所成功挂牌上市后,边上的交通更加繁忙了,路边停满了来自全国各地的车子。

“我们村很多人在这里做生意,村里在这个市场也有股份,每年都会收到他们几十万元的分红。”在离浙江工量刃具交易中心不远的温峤镇张老桥村新的村部大楼门口,该村党支部书记陈夏财热情地邀请我们坐上了车,向我们介绍起了村里这十年的变化。

张老桥村位于温峤镇建成区北部,距镇政府中心约1公里,东邻浙江工量刃具交易中心,南接温岭街,东北环河,西南靠西源山,村舍傍温大公路东北面及靠桐山溪河岸西南而建,为一弧形带状聚落。全村总面积1.57平方公里,辖3个自然村、18个村民小组,全村总人口1676人。“张老桥”旧时叫远景大队,直到1983年之后才改名叫张老桥村。至于村名由来,则是为了纪念在西源山修真的张兆期。当年张兆期在西源山下的河上修一石桥,方便行人,人们为了纪念他的善举,那桥就叫张老桥,村名叫张老桥村。

张老桥村的革命记忆始于1948年三临大队的成立,最为当地人民津津乐道的是1949年,出生在张老桥村的队长应梅笙率领三临大队,参与解放温岭县城的战役。1949年10月17日,应梅笙去南京军区学习的路上不幸牺牲,后来葬在了西源山上。

张老桥村村部大楼,一部分对外出租,增加村集体收入。

路通了村富了 老区越来越年轻了

“十年前,九龙大道温峤这一段还没通车;十年前,我们的村部大楼还没建好。如今,这些让村民非常期待的项目逐一落实,村部大楼建好后,很快就租出去了一部分,每年这块收入也非常稳定。”与十年前相比,今年59岁的陈夏财头上虽多了些白发,但看上去精神焕发,步伐坚定,开车也一如既往的快。

“你们看,这边正在新建的小区占地27亩,地是我们村里的,建好后,门口就是九龙大道。”陈夏财指了指前面一个建筑工地说,“十年前,我们村的集体收入10万元都不到,去年收入已经接近150万元了。接下来,我们村里有两个计划,一个是尽量解决村民的建房问题,争取更多安置房指标;另外一个是盘活村里的空余用地,如果政策允许的话,就试着审批新建小微园区,目标5年后村集体收入能达到500万元。”

作为一个革命老区,在张老桥村如今很难看出一个“老”字,村里环境整洁、交通便利,去城区的交通也很方便,疏港公路穿村而过,九龙大道直通银泰城,温大线两侧风景秀丽,接下来还有温玉铁路要修通,村民的生活幸福指数与日俱增。“温岭西站就建在我们村与焦桐村的交界处,而停车场的位置属于我们村,到时这里也是我们村集体收入的一个增长点。”陈夏财说。

在三临大队成立遗址,新闻为民小虎队记者王妙德(右)将十年前的《温岭日报》专版送给张老桥村党支部书记陈夏财(左)。

烈士儿子落叶归根 带回了珍藏多年的革命史料

和十年前的路线一样,我们先是来到应梅笙的老家位置,和记忆中的老院子有所不同,这里原来占地很广的那片老院子已被拆除,如今新建了一排崭新气派的排屋,在排屋后面还保留着一幢欧式老洋楼,如今是村里的老人活动中心。

在那排新建的排屋中有一间住的是应梅笙的儿子应黎明一家。“我们是2018年才回到温岭定居的,这里的房子也是当年重新翻修的,不然那老院子,我们一家人回来后根本没法住。”对于十年前的那次错过,应黎明有些遗憾。

应梅笙的儿子应黎明回忆父亲应梅笙的往事。

“前几天的清明节,我儿子和孙子们从杭州赶回来,全家都去西源山上祭拜了我的父亲和母亲。”应黎明出生于1946年10月,对于父亲,他的记忆也不是很丰满。“父亲去世时,我才4岁,小时候他也基本上不在家,只记得有个场景非常难忘,那时我们住在老房子里,到了过年放鞭炮时,他会帮我用竹竿挑着再点起来,还有家里当时放着父亲收缴过来的一些枪支、电话、指挥包之类的物品。”

应黎明的妻子张星从楼上小心翼翼地拿出了两张《烈士证明书》,其中一张旧的是陈毅元帅签发的,已经破损得比较厉害,另一张是1986年换发的新版本。

十年前采访过的应梅笙战友赵福梅讲起曾经的故事,仍旧是记忆犹新,滔滔不绝。

应梅笙率领三临大队 参与解放温岭城

根据相关资料显示,1939年1月,经组织介绍,应梅笙去安徽新四军教导队学习,期满结业,任新四军排长,1941年皖南事变被捕入狱,关在上饶集中营,后集中营迁往福建,又被押至福建拘禁。

在狱中,应梅笙认识了周丕振,两人秘密建立党支部,发动难友与监狱当局开展反虐待、反苦工、反饥饿斗争。直到1943年,他才被保释回家。

1949年年初,焦桐地下党李小旺和陈桂莳会见应梅笙,计议建立革命武装,揭竿而起。他们不谋而合,拉起了一支200多人、有着100多把枪的武装队伍。3月29日,在祇园寺成立三临大队,应梅笙任大队长。

温岭伪县长童葆照上任后,派与应梅笙父亲有旧交的温峤人吴益清当说客,想收编三临大队,应梅笙果断将吴益清抓起来审明后枪决,并率部击退童葆照派来报复的部队。

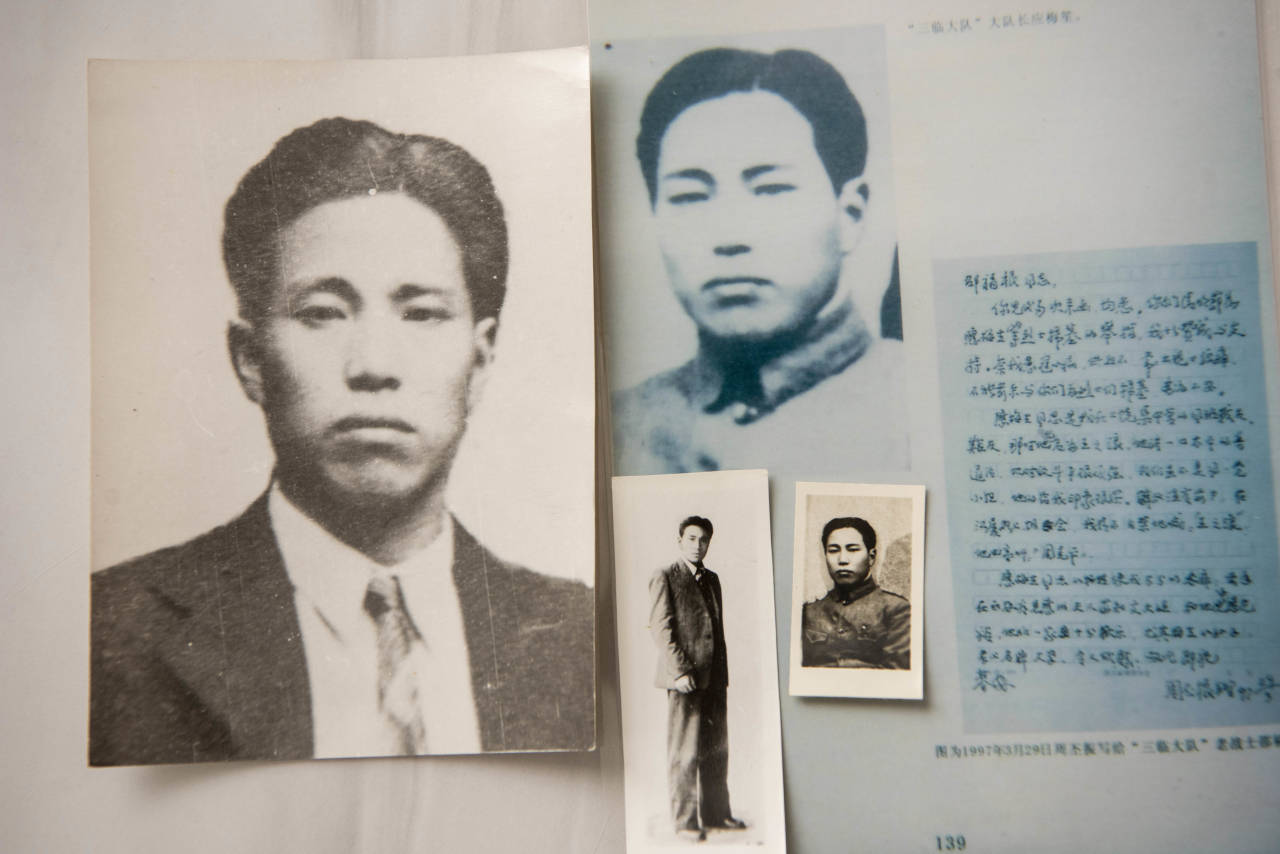

应梅笙家人保留着应梅笙不同时期的照片。

1949年5月26日,三临大队行至湖雾岭脚与浙南游击纵队第三支队相遇,支队长周丕振与应梅笙老战友重逢,喜出望外,当即同意收编,并下令其配合解放温岭县城战斗。应梅笙率领三临大队驻守虞岙岭、神童门、莞渭蔡一带,阻击温岭城逃敌和来自泽国方向的国民党援军。28日凌晨,击败了来援的国民党浙保四团丁昌周部。

6月初,三临大队改编为浙南游击纵队第三支队第十中队,应梅笙任中队长。7月中旬,第三支队与二十一军一八六团三营共同歼灭盘踞在松门镇的海匪王仙金部队。此后,第三支队开往温州,改编为浙江军区一旅二团,第十中队改编为二团三营九连,应梅笙任连长。

1949年10月17日,应梅笙奉命去南京军区学习,从温州启程,搭便船取道家乡探亲。到沙山港王家拢洋面时,突遭海匪袭击,应梅笙挺身英勇战斗,不幸身负重伤,被海匪抛入海中牺牲,年仅28岁。

后来,应梅笙被追认为革命烈士,葬在了附近的道教名山西源山上。

应梅笙革命烈士证明书。

应梅笙牺牲后,迫于生计,应黎明的母亲带着他先后来到上海、宁波等地生活,母亲靠着给人当保姆维持生活,最后他们又来到了西安,得知他们是烈士之后,应黎明顺利入读了陕西军区的八一小学等学校,并在那里生活、工作直到退休。

应黎明的母亲于2009年去世,2011年对应梅笙的烈士墓进行重修时,应黎明将母亲的骨灰也送了回来合葬。

“叶落归根,村里环境很好,生活也有照应。”对于现在的生活,应黎明一家很满意,“儿子应杰43岁了,在德国留学6年后回到了杭州工作,以后门口的铁路通了,杭州来回就更方便了。”

从山上俯瞰张老桥村。

我们和烈士战友相约下个十年

应梅笙的烈士墓在西源山上,辞别应黎明一家后,我们沿着一条水泥路直接开到了西源山上,相比十年前走在小山路上满山去寻找,现在去烈士墓祭扫真是方便多了,也非常容易寻找。

“西源山是道教七十二福地之中的第五福地,比武当山排名还要高,山上原来有口相传永不枯竭的水井,现在由于各方面原因也干涸了。”对于没有将西源山开发成成熟的旅游景点,陈夏财还是有点遗憾。

祭拜完烈士之后,我们继续寻访十年前应梅笙的老战友,只是当年向我们介绍应梅笙事迹的赵福梅和王天明,如今只剩下92岁的赵福梅了。

在赵福梅家,我们见到了正斜躺在门口晒太阳的赵福梅。看到十年前的报纸版面,赵福梅也很感慨,忍不住又陷入了回忆当中,“当时我们都是跟着他的,他问我们一起解放温岭去不去,那还用说,我们大队共有100多人,都去参加了。可是后来,梅笙真是太可惜了,当时他是坐船去学习的,路线还特地分成两条,没想到还是被人给出卖了。”

清癯的赵福梅精神状态非常好,思路也非常清晰,我们与老人相约十年后再来走访。

10年前,小虎队寻访张老桥村。

2021年,小虎队重访张老桥村。

温岭市融媒体中心出品

文字丨记者 王妙德

图片丨记者 朱海伟

发自基层党支部联系点

编辑丨陈涵婷

推荐专题