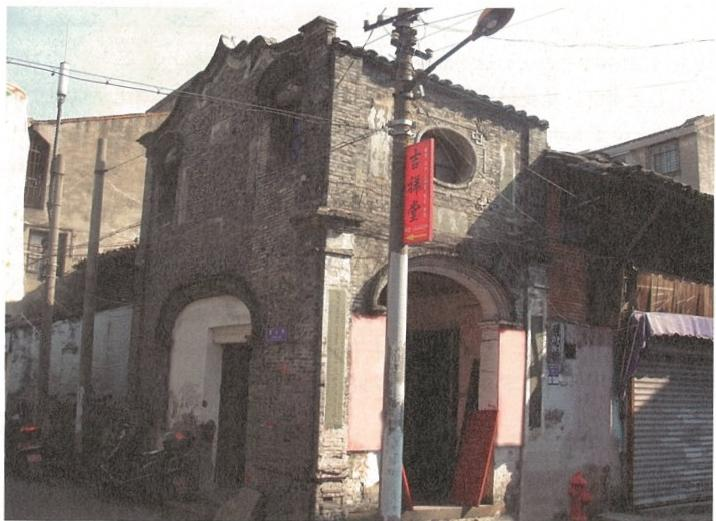

(图一)

瑞安市城区邮电北路47号,有一幢与众不同的灰暗色楼亭和两旁小楼屋,像一位走过辉煌岁月之后,垂垂老矣的长者,伫立街角,默默地凝视着身旁喧嚣的车流和匆匆过往的人群它就是曾经闻名遐迩的“德象女子高等小学堂”(图一)(简称“德象女校”,下同)。

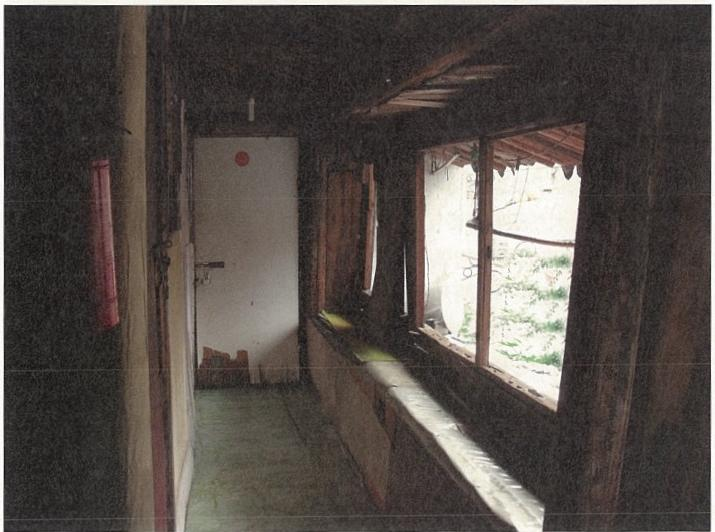

(图二)

德象女校由本城乡贤吴之翰主办。瑞安市志载:“吴之翰(1867-1931),字之屏。原居桐溪,后迁县城第三巷,清光绪年间(1875-1908)廪贡生。”光绪二十八年(1902),在孙诒让兴办学校,普及教育的倡导下,吴之翰与饶方献、周之冕积极响应,在县城显佑庙率先创办了西北蒙学堂。光绪三十二年(1906),吴之翰又开风气之先,在县城卫房宫(原址在今瑞安剧院)创办了毅武女子初等小学。同年,他又与萧侃的女儿萧仁果一起,将萧侃原来创办于汇头刘氏宗祠内的女学蒙塾、宣文及毅武女子初等小学全部合并,在县城小沙堤原玉尺书院旧址上,自费创办女校,定名为“德象女子高等小学堂”,开启了瑞安女子高小教育之先河。

德象女校是当时一所颇有规模的学校,校区由两部分构成。其中较小部分校区与敢心亭隔路相对,即于今敢心桥7号至9号地域,面积90多平方米,中有一菜园。平时种一些瓜果蔬菜及番薯之类作物,由师生一起打理。学校的主校区,从东至西,即从今小沙巷38号到敢心亭,长达50多米;从南至北,即从敢心亭到邮电北路43号,宽约14.5米,周边砌围墙,构成一个略成 长方形的校区。校园内,东面是操场,面积约占主校区的三分之二,作为学 生日常活动及体操课的场地。西面是个小院落,院东南角开一校门,院东墙有一个圆洞门,由此可进入操场,院北、西面有正屋与厢房,作为教学楼。建筑平面呈“L”形分布,屋顶为硬山顶,清水脊,小青瓦屋面,瓦口施勾头滴水,全木料构造,穿斗式梁架。正屋坐北朝南,为二层廊檐楼房,面阔五间,进深二间(6.5米)。上下两层设前内廊,廊顶为半坡式,二层廊前置坐椅,椅背改为开平窗,不设靠背(图二)。一层为平廊式,不设栏杆。屋内外用木方柱,柱下置方形木础。厢房坐西朝东,临河(时称“西河”,后填河为路,遂成今日之邮电北路)而建,为单檐楼房,面阔二间,进深二间,一层无廊道,青石质柱础,其余与正屋相同。

宣统元年(1909),为了便于河西岸女生入校,吴之翰又自筹资金在河上建造一条石桥,并拆掉校内正屋的西边间(屋内廊道不拆),改建了一个楼亭,取名“敢心亭”(初名“憨亭”),楼下作进校入口,楼上作办公用房。同时,吴之翰还在石桥西岸修建了一个方形水池,池壁上筑石台阶,便于学校与附近居民用到洁净的池水。

至此,学校面貌焕然一新,吴之翰非常高兴,将石桥定名为“憨桥”, 并请有“东南第一笔”之称的著名书法家池志激题写。池志激一向钦佩之翰先生,便欣然应允,但他觉得“憨”字欠雅,就将其拆为两字,改写为“敢心”。并作联云:“湖上桥桥上亭亭上楼廿载经营公真果敢者;壁中石石中书书中姓氏千秋纪念我亦有心人。”由衷地赞赏吴之翰的办学义举。

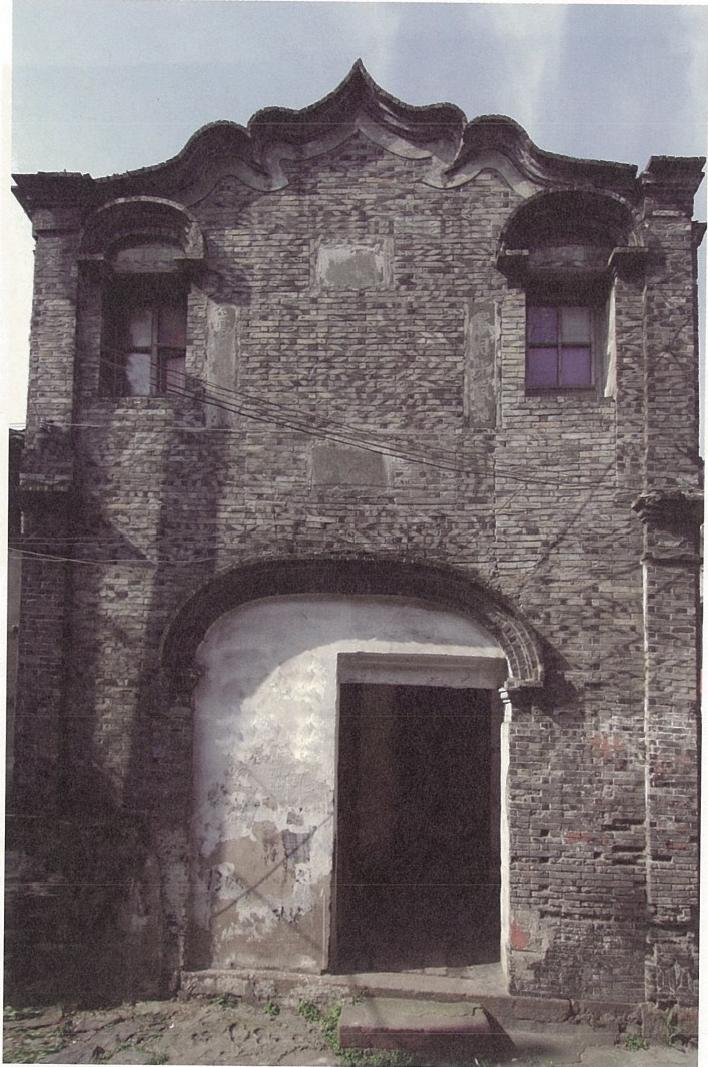

(图三)

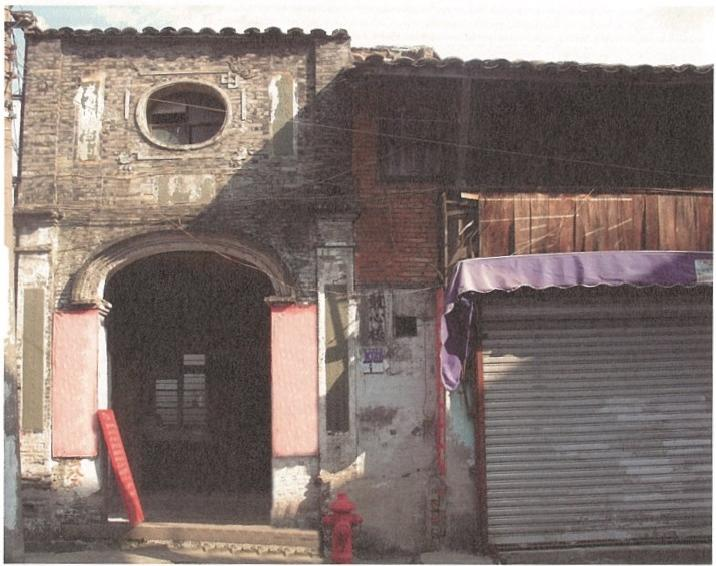

(图四)

敢心亭是德象女校标志性建筑。外立面采用西式风格,与两旁楼屋迥然不同,突出地彰显了吴之翰学习西方,追求维新图强的思想。楼亭平面长5.5米,宽3.5米,高度大约超出两旁楼屋半米多。墙面一色青砖砌筑,不施白灰。北面与西面楼下做成大跨度的弧形拱门。北拱门上面镶嵌一方“敢心亭”石刻亭名,楼上左右各辟一个两开平窗,窗楣上用条砖叠涩迭出弧形窗檐。墙体顶部用条砖做成两组对称的弧线,逐渐向上突起,形成线条优美流畅的山墙(图三)。西拱门原与敢心桥相接,如今河道成陆路,石桥早已荡然无存,但门柱两旁墙上池志激赞颂吴之翰办义学的石刻对联依然完好无损,清晰可见。拱门之上有一排青砖迭出,组成一条腰线,使楼亭上下层次分明。楼上仅开一个小圆窗,以避过多的西照阳光(图四)。

德象女校创办之初,困难之大后人是无法想象的。在旧社会,不赞成女子读书学习,认为“女子无才便是德”,尤其是女子到了十二三岁论婚议嫁的年龄,就只能独守闺房,不能随便抛头露面的。动员这些女孩上学,来自家庭与社会的阻力就特别大,吴之翰不畏艰难,亲自登门家访,苦口婆心地 说服女孩家长。为了支持办学,鼓励女孩入学,他不仅捐垫了学校一切开支 费用,还免收女生学费,资助她们所用的笔墨书簿册。但有的女生刚来几天,就经不住外界的风言冷语,又不肯上学了。后来,孙诒让先生给予鼎力相助,亲自送女儿孙韵箫进德象女校读书,还到处宣扬女子上学的种种好处。在他的鼓动下,许多家长纷纷仿效孙先生送女儿上学。随着学校学生人数的逐渐增多,吴之翰的经济负担也随之加重,但他却仍乐此不疲,无怨无悔,甚至不惜变卖自己在仓前街的店面和桐溪的田地,充当办学经费。

德象女校至1928年并入瑞安县立中心小学,实行男女同校为止,共办学23年,毕业生达1000多人,全年在校学生人数最多达100多人,4个年段,7个班级,教职员工近20人。在100多年前,举个人之力坚持办学数十年,实属不易。吴之翰倾其全力办学的义举,实在感人至深!

吴之翰兴办义学,热衷于桑梓教育,应该源于他强烈的爱国思想。早年,他就追随孙诒让先生为兴学救国,变法图强而奔走呼号。在县学明伦堂设立的演说改良会上,每逢初一、十五日,他都要慷慨激昂地发表演说,宣扬改良变法。《辛丑条约》签订后,他更是痛心疾首,直言不讳地痛斥慈禧太后专横昏庸,丧权辱国。此后,更加坚定了他兴学救国的决心。他资助女生就学,不图分文回报,但要求入学的女生,凡名字中有“莺、燕、花、柳”等字的,一律要将其改为“毅、武、强、华”。教育女生要有男儿毅武自强的精神,为中华的强盛贡献力量。女校创办不久,他就聘请出身于北京京师大学堂,受过西方教育的黄绍第的长媳唐孝嘉(1875-1960)为堂长,让她将新思潮引进校门。

唐孝嘉到任后,一边结合国情宣传西方文明,一边根据女孩子的心理、生理等特点,分年段、分班级进行个性化辅导。后来,在国文、算术、史实、地舆、音乐等课之外,增设了体操、缝纫、刺绣等实用课程。学校的教育面 貌大为改观,大大提高了办学质量和学生的思想境界。

后来,他还以“学文习技,勤工俭学”的办学模式,创办了半日制小学堂,把一些早上叫卖早点、卖菜、做小生意的及在家纺纱的穷困少年也组织起来,实行半工半读,使他们也有机会读书学文化。吴之翰为启迪民智,为国图强,尽心尽力,拳拳之心,至诚至切!

吴之翰平生不仅倾资倡办新学,而且还不辞辛劳,热心其他地方公益。但不为当时许多人所理解,称之为“憨”。他不以为然,欣然自许,不但将所建的亭、台、楼、阁、社、园、池、桥八处建筑,都冠以“憨”字,还自称“八憨老人”。

他以“憨”自许,只不过自我调侃地戏称,他写在门前的对联道“任重道远,事修谤兴”,坚定地表明自己不畏讥谗,一如既往,任劳任怨的精神。他的精神也深受当时有识之士的敬佩与赞颂:“吴君贞心毅力之强,自不可及十年来奔走地方日不暇给,席不暇暖。其一往无前之勇气,百折不回之耐力,真所谓千山万岳,一时崩坼而不为意;怒涛骇浪,蓦然号鸣而不改其容……”

乡哲吴之翰值得后人永远地纪念和学习!

推荐专题

推荐新闻

【乡音·俗语】馒头大蒸笼碎

上榜门槛640亿!前十位,有五个杭州男人